【ユーザーインタビュー】電気自動車のある暮らし vol.8

EV、HV、PHEV、FCEVとは?プロがエコカーの違いをやさしく解説【図解あり】

4タイプあるエコカーの仕組みを図解!乗り心地、維持費、将来性…などなど、初心者が気になるポイントも聞きました

EV、HV、PHEV、FCEV……。なにやら暗号めいたこれらはすべてエコカーの種類。左から、電気自動車、ハイブリッドカー、プラグインハイブリッドカー、燃料電池自動車を指しています。なんとなく聞いたことはあるけれど、違いがイマイチわからない!? そんな人のために、エコカーの入門講座を開講!今さら聞けない基礎知識を、EVsmartを運営するアユダンテ株式会社のエバンジェリスト、石井光春がやさしくレクチャーします。エコカービギナーはもちろん、どれを買うのか悩み中という人も一緒に一から学んでみましょう。

聞き手:上島寿子

撮影:杉田賢治

もくじ

エコカーは大きく4タイプ。

仕組みはなにが違う?

車選びをするとき、選択肢に入ってくるのがエコカー。環境にやさしい車というイメージはあるのですが、そもそもどんな車を指すのでしょうか。

-

石井

エコカーは「エコロジーカー」の略で、まさに環境に配慮した車です。ガソリン車やディーゼル自動車は二酸化炭素を排出して地球の温暖化を進める要因になり、また、排気ガスによる大気汚染も助長すると言われています。そうした環境負荷を減らすために開発されたのがエコカーです。

つまり、排気ガスは出さないということ?

石井

ゼロの車ばかりではありませんが、排気ガスの排出量が抑えられ、なおかつ低燃費のエネルギーを無駄遣いしない車といえますね。

燃費のよさも大事なんですね。

石井

排気ガスの排出量と燃費については政府が制定した基準があって、それをクリアした車ということになります。

そんなエコカーですが、いろいろなタイプがあるんですよね?

石井

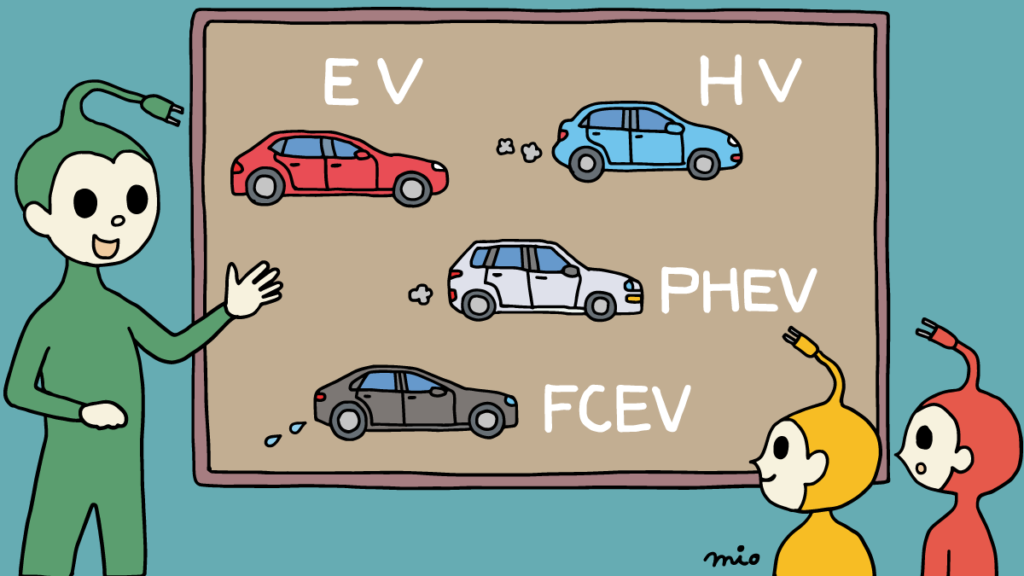

ざっくり分けるとEV、HV、PHEV、FCEVの4タイプありますね。

アルファベットで言われると、なにがなんだかわからないのですが….。

石井

EVは「Electric Vehicle」の略。いわゆる電気自動車です。

この連載も8回目ですから、さすがにそこはわかります(笑)

石井

HVは「Hybrid Vehicle」、読んで字のごとくハイブリッドカーのことです。

ほかの2タイプは?

石井

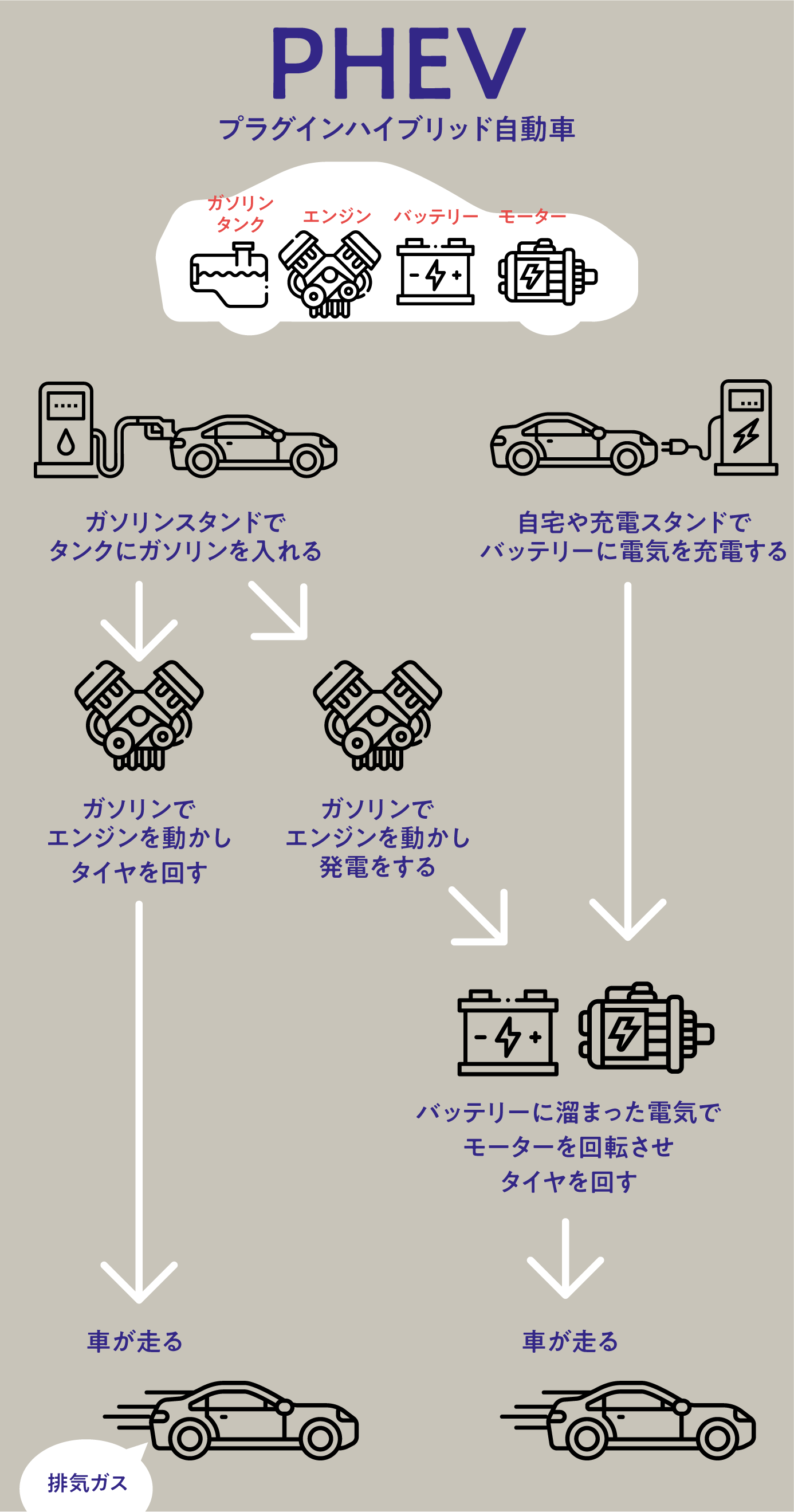

PHEVは「Plug-in Hybrid Electric Vehicle」の略で、プラグインハイブリッド自動車のこと。PHVと表記していたメーカーもあります。FCEVは「Fuel Cell Vehicle」の略で、水素などの燃料電池自動車を指します。

えーと、だんだんわからなくなってきました(笑)。それぞれの特徴を教えてもらえますか?

石井

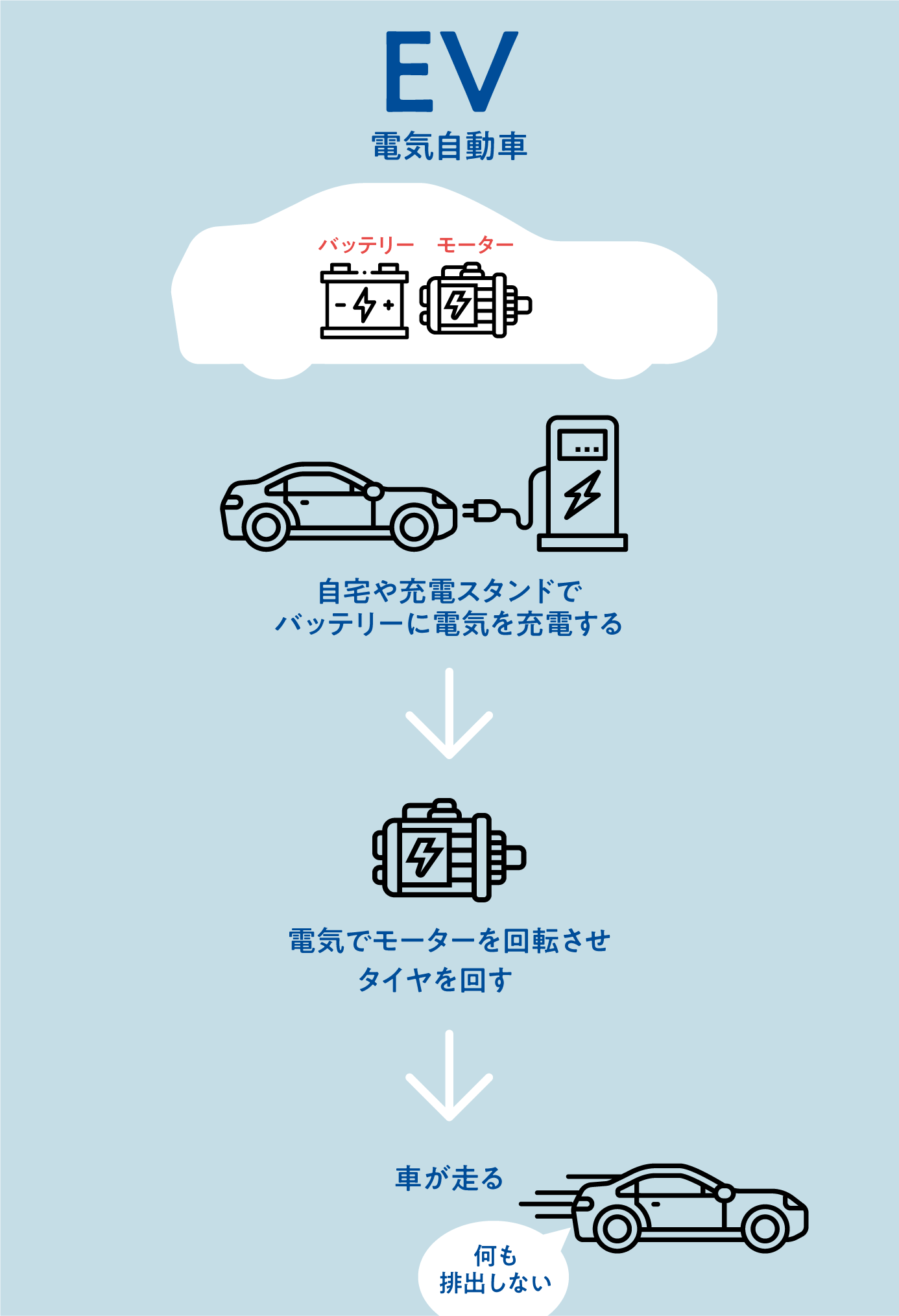

EV(電気自動車)は、一言で言うとモーターに電気を送って回転の力で進む車。バッテリーを搭載していて、適宜充電ができます。ガソリンとエンジンがいらないことが、ガソリン車との違いですね。

従来の車とはまったく概念の異なる自動車というわけですね。どんな車がありますか?

石井

日本のメーカーでは日産が電気自動車の開発に力を入れていて、日産リーフが代表格。2021年からは日産アリアの予約も始まりました。さらにトヨタも高級ブランド「レクサス」のシリーズに個人ユーザー向けとしては初の電気自動車を投入しています。ほかに、マツダやホンダなどもつくっていますね。

意外に多いんですね。

石井

外国車も増えていますよ。筆頭は僕も乗っているアメリカのテスラ。ほかにBMW、アウディ、フォルクスワーゲン、ジャガーなどヨーロッパのメーカーも電気自動車の生産に乗り出しています。

日本では電気自動車よりもハイブリッドカーのほうが普及していると聞いたことがあるのですが。

石井

そうですね。日本ではかなり普及しています。

恥ずかしながら、「ハイブリッド」という意味がよくわかってないのですが、仕組みを教えてもらえますか。

石井

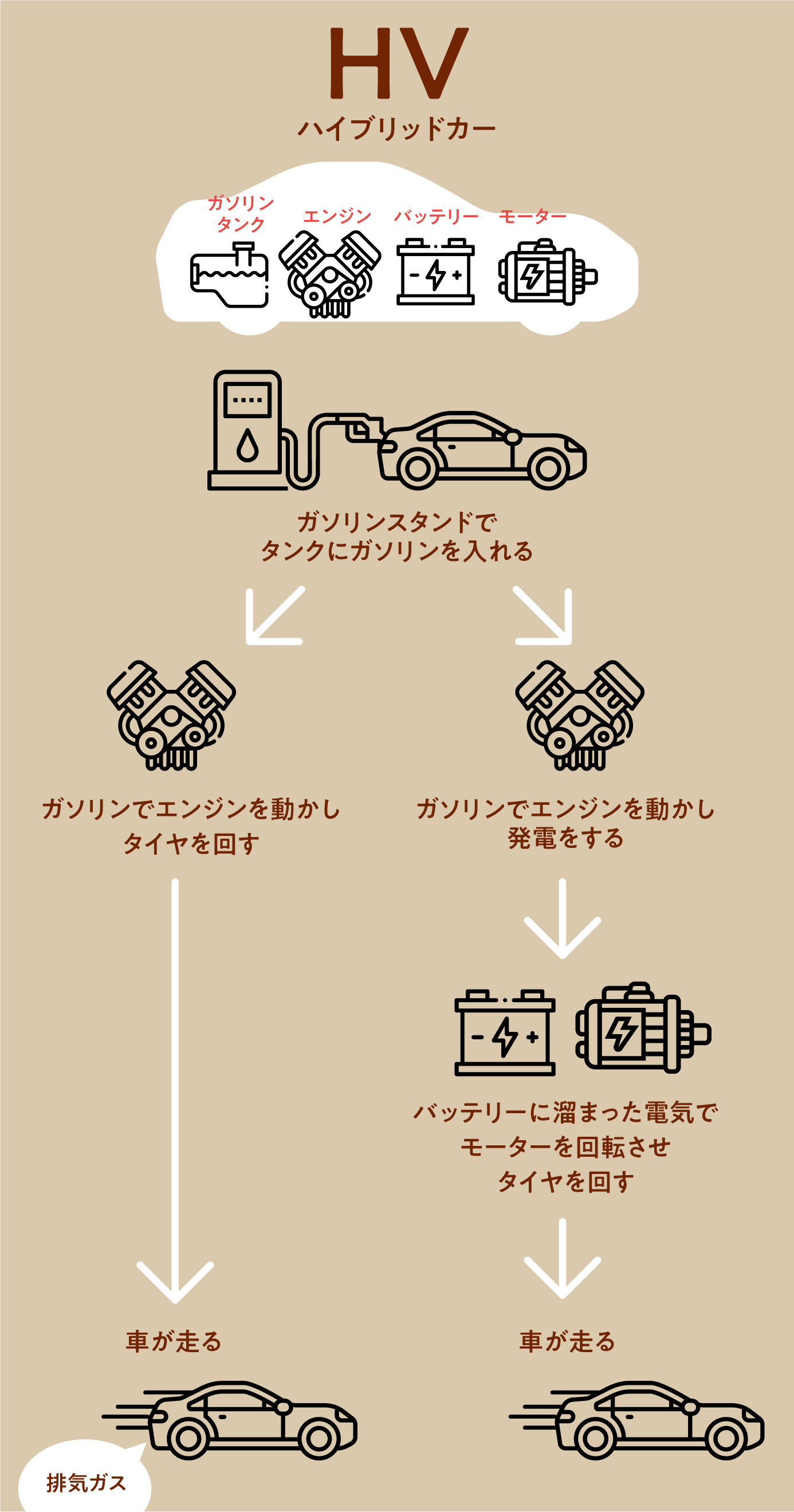

ハイブリッドカーはエンジンとともにモーターも搭載しているのが特徴です。この2つの動力を効率的に使い分けたり、組み合わせたりすることで低燃費を実現しています。

だからハイブリッド!

石井

実は、ハイブリッドカーには3つのタイプがあって……。ちょっとマニアックになってもいいですか?

できるだけわかりやすくお願いします(笑)。

石井

違いはエンジンとモーターの組み合わせ方なんですが、まず1つはエンジン駆動が主体のシステム。この場合、発進や低速走行などエンジンが苦手とする部分をモーターが補います。

なるほど。

石井

2つめは、エンジンとモーターの動力を使い分けられるタイプです。発進や低速時はモーターのみ、通常走行している間はエンジンがメインに、急加速するときはエンジンにモーターの動力が加わるというようにしてエネルギーを効率よく使っていくというものです。

柔軟性があるんですね。

石井

そして3つめはエンジンを発電のためだけに使用し、駆動にはモーターを使用するタイプ。走行性は電気自動車にかなり近くなります。

同じハイブリッドカーでもそんな違いがあるんですね。

石井

トヨタのプリウスは2つめのタイプで、日産がノートやセレナに採用しているe-powerというハイブリッドシステムは3つめのタイプになります。

ほかのメーカーでもつくっているんですよね?

石井

ホンダならフリードやフィットとか、マツダならアクセラとか。コンパクトカーからワゴン、ミニバン、SUVまで種類が豊富なところがハイブリッドカーの特色ですね。

そのハイブリッドカーとプラグインハイブリッドカーは名前がよく似ていますが、仕組みはまた違う?

石井

ハイブリッドカーの場合、電気はエンジンによってつくられ、外部電源から充電はできません。これに対して、電気自動車のようにバッテリーを積んで外部充電をできるようにしたのがプラグインハイブリッドカーなんです。

充電ができるメリットはどんなところにありますか?

石井

ハイブリッドカーよりも大きいモーターを使えるという点ですね。EVモードに切り替えれば、エンジンを使わずに走行ができるんです。

電気自動車としても使えるということ?

石井

そうなんです。たとえば、買い物など自宅周辺を走るときはEVモードで走ればガソリンは減らないので燃料コストが下げられます。一方、旅行など長距離ドライブのときにはエンジン併用のハイブリッドカーとして走行する。HVモードならガソリンの給油だけで済み、より長い距離を走ることができるんです。

なんだかとってもお得な感じ。

石井

電気自動車とガソリン車のいいとこ取りをした車といえますね。

プラグインハイブリッドカーにはどんな車がありますか。

石井

プリウスにもPHVタイプがありますね。ほかに、三菱自動車のアウトランダーPHEV、ホンダのクラリティPHEVなど。外国車のほうが導入が盛んで、BMWやメルセデス、ポルシェでも生産しています。

では、最後4つめの燃料電池自動車(FCEV)の仕組みについて。これについてはまったく想像がつかないのですが。

石井

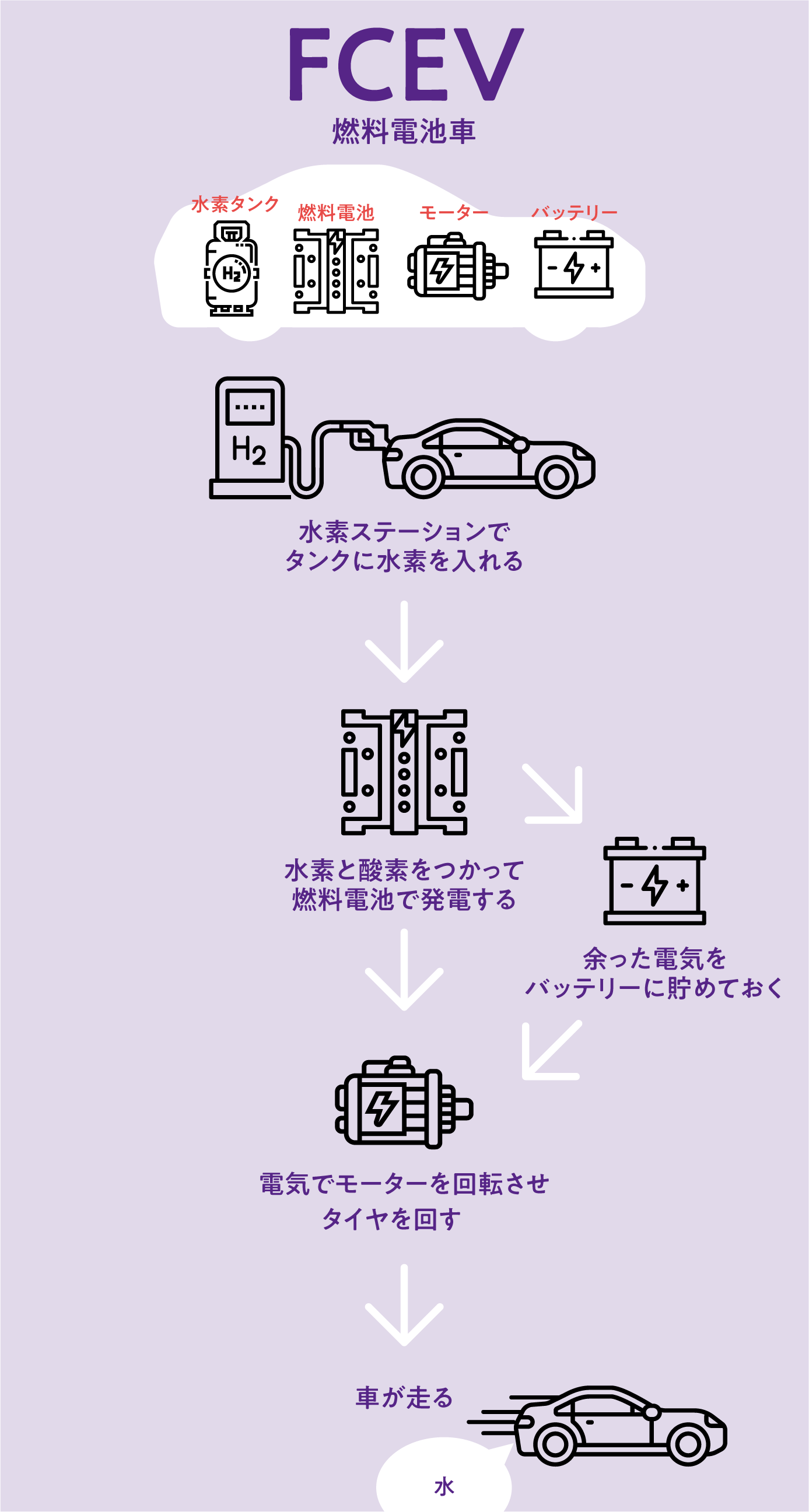

電気自動車の場合、電気の供給源としてバッテリーが搭載されていますよね? FCEVではその代わりに燃料電池と水素が入ったタンクを積んでいるんです。

そこがポイントなんですね。

※編注 FCEVにも燃料電池が作った電気を一時的に貯めておくバッテリーはありますが、EVと比べるととても小型で軽量です。

石井

この燃料電池は水素と酸素による化学反応で電力をつくり出すことができる。生み出したその電力をモーターへと送り、動力として使用するのが燃料電池自動車の仕組みです。

水素を使うから排気ガスは出ないわけですね。

石井

後ろのマフラーから出てくるのは水だけ。もちろん、二酸化炭素の排出もゼロです。

じゃあ、マフラーの後ろに立っても大丈夫ですね。

石井

水は飛んでいますけど(笑)。その水が後続車にかかるクレームもあるみたいですよ。

そんな問題が!ところで、燃料自動車も走ったら水素は減りますよね。補充はどうやって?

石井

水素ステーションというガソリンスタンドのような施設があって、そこで入れることができます。

気体だからすぐになくなりそう。

石井

結構、走りますよ。

どのくらいですか?

石井

燃料電池自動車の代表車種にトヨタのミライという車があるんですが、現行のモデルでは参考値として750kmと示されています。

そんなに走れるんですね。

石井

僕はこの前、初代のミライをレンタルして乗ってみたのですが、満タンで450㎞は余裕で走れました。独特なモーター音で運転も楽しかったです。

エコカーはいろいろ進化しているんですね。

快適な乗り心地は動力で決まる?!

仕組みは理解できましたが、やはり気になるのは乗り心地や使い勝手。石井さんの実感を交えて教えてください。

石井

走行性でいえば、筆頭は電気自動車ですね。

どんなところがいいのでしょう。

石井

まず言えるのは発進がスムーズなんです。アクセルを踏んだ瞬間、タイムラグなしで前に出てくれる。

ガソリン車は一拍おく感じがありますが、それがないわけですね。

石井

加速がいいから高速道路で合流するときもラクに入れます。僕は今、テスラのモデル3に乗っているんですが、加速性のよさを実感していますね。

運転操作もしやすいですか?

石井

バッテリーが下にあって重心が低いので、急なカーブもすんなり曲がれます。重心が高い車にありがちな引っ張られる感じがまったくないですね。

運転が上手くなった気がするぐらい?

石井

ですね。峠の道もスイスイしなやかに走れるから、楽しく運転できますよ。

電気自動車に乗っている方からは、音が静かという話もよく聞きますが。

石井

ガソリン車のようにエンジン音やエンジンの振動音がないので、同乗者と家のリビングで話すぐらいの感覚で会話ができますね。

ガソリン車に乗り慣れていると、充電などいろいろ扱いが難しそうなイメージがあって。

石井

今の時代、多くの人がスマートフォンを使いこなしていますよね。電池が減ったら電源にコードを指して充電するだけ。電気自動車も一緒です。スマホを使えて運転の操作もできる人なら乗りこなせます。従来のガソリン車よりももっと簡単に乗れるといってもいいぐらいです。

ウィークポイントをあげるなら?

石井

航続距離は以前より飛躍的に延びていますが、やはりガソリン車のほうが長い距離を走れますね。あとは自宅充電が出来るかでも使い勝手が大きく変わります。マンション住まいで駐車場に充電器がない方はどうしても外に充電しに行かなければなりません。

ドライブするときは充電のことは頭に入れておかないとならない?

石井

それは必要ですね。充電スポットも増えていますが、地域によってばらつきがあるので行く場所によっては多少不便かもしれません。

充電がネックなんですね。

石井

長距離の時は「ながら充電」が大事になってくると思います。食事や仮眠休憩などをしつつ充電ですね。

それが苦になる場合もある?

石井

1人で乗っているときは休憩がてらのんびり充電ができますが、同乗者がいるときは気を使いますね。この前、郷里の福井に帰ったときに家族を乗せてドライブに行ったんですが、「また充電するの?」と渋い顔をされました(笑)。

あらら…。

石井

外で充電するときは商業施設などにある充電スタンドを上手に使うといいですね。買い物の間に充電できますし、充電設備のある宿なら一晩つないでおけるので。

そう考えるとエンジンを積んでいるハイブリッドのほうが気楽なのかなと思えてきますが、乗り心地はどうでしょうか。

石井

車種にもよりますが、プリウスのようにエンジンでの駆動をメインにしたものは、乗り心地もほぼガソリン車ですね。運転しているとエンジンの振動音はしますから。

ハイブリッドカーって音も静かだと思っていました。道路を歩いていて後ろから来ても気づかないということがよくあるので。

石井

低速で走行するときは、モーターで走っているからだと思います。そうやって自動的に使い分けてくれるのがよさではありますね。

知りませんでした。

石井

唯一、例外は日産のe-powerのようなエンジンを発電のみで使うシステムを搭載した車ですね。モーターで走るので乗り心地は電気自動車です。多少、エンジンの振動音はあるかもしれませんが。

プラグインハイブリッドカーの乗り心地はどうでしょう。

石井

先ほども言ったように、モードの切り替えができるのがこの車の強み。EVモードに切り替えれば、電気自動車と同等の走行性が楽しめます。

エンジンを止めて走れるから音も静か?

石井

そうなんです。しかも、HVモードにすれば、充電を気にせずに長距離を走ることができます。

使い勝手もいいとこ取りなんですね。

石井

唯一の難点は充電の速度が遅いこと。電気自動車と比べると、速度は半分か、下手するとそれ以下。外出先で充電しようと思うと、ストレスになるかもしれないですね。

家に充電設備がないとキツイですね。

石井

もちろん、充電しなくても走ることはできますが、EVモードを活用しないとプラグインハイブリッドのうまみを味わえない気がします。

燃料電池自動車はどうでしょう。

石井

実際に運転しているときのフィーリングは電気自動車に近いですね。振動音もないですし。楽しく運転できますよ。

おまけに、航続距離はガソリン車レベル。ちょっと興味が湧いてきました。

石井

問題は水素の充填です。水素ステーションは全国でわずか150ヵ所ほど。家の近くにあればいいのですが、遠方までわざわざ充填に行かないとならない可能性は低くない。

ガソリンのように気軽に入れられる感じではないんですね。

石井

ガソリンスタンドは全国に3万施設あると言われていますから、桁がまるで違うんです。しかも、電気自動車のように自宅充電もできません。

今後、増える見込みはあるのでしょうか。

石井

水素ステーションをつくるとなると、それなりの広い敷地が必要ですし、建設には何億円もかかってしまう。電気自動車の充電設備のように簡単にはつくれないので、普及には時間がかかると思います。

課題は多いんですね。

維持費と補助金・税金にも違いがあった!

車を買うとき維持費も気になりますよね。

石井

ガソリン車に比べれば、ハイブリッドカーは経済的です。モーターを使うとガソリンの消費が抑えられるので、同じ乗り方をしても給油回数は少なくて済みますね。

どのくらい違うんですか?

石井

たとえば、ガソリン車のコンパクトカーの場合、実燃費は15km/ℓ前後。それがプリウスなら実燃費で20〜25km/ℓ前後になります。だいたい1.5倍ぐらいには延びるかなと思います。

プラグインハイブリッドカーでEVモードを上手に使えば、さらにガソリンの消費を抑えられるわけですね。

石井

BMWのプラグインハイブリッドに乗っている知人は、ほぼEVモードで乗っているからガソリンの給油は2ヵ月に1度ぐらいと言っていました。

燃料電池自動車の場合はどうでしょう。

石井

水素の充填費用はガソリン代と同じくらいでした。

ということは、維持費では電気自動車に軍配が上がる?

石井

そうですね。僕のテスラモデル3の場合ですが、自宅充電にかかる電気代は平均すると毎月5000円~6000円ぐらいです。毎月2000km~3000km走行しての電気代。もし、ガソリン車・燃料電池車だと2~3倍はするかと。

街乗りに使うぐらいなら、電気代はもっと安く済むということですね。

石井

メンテンス費にも差が出ますね。電気自動車はアクセルを離すと回生ブレーキがかかるので、フットブレーキを踏む回数が少ないんです。だから、ブレーキパッドの交換の必要がないですし、エンジンがないからオイル交換も不要です。

オイル交換代ってばかにならないんですよね。

石井

会社で所有しているテスラは乗り始めて2年ぐらい経ち、走行距離は5万km近いのですが、これまでかかったのはタイヤ交換代と定期点検費用ぐらいですよ。

うらやましい。ちなみに、家に充電設備をつくるといくらぐらいかかりますか?

石井

値段はまちまちですが、10万円から20万円ぐらいでも設置できますよ。

そのぐらいで済むんですか。

エコカーといえば補助金も気になるところです。

石井

国や自治体から交付される補助金はエコカーの種類によって差がありますね。

どれも一律じゃないのですね。

石井

たとえば、「CEV(クリーンエネルギー自動車)補助金」という国の補助金は、CEVにあたる電気自動車、プラグインハイブリッド、燃料電池自動車などが対象になります。

ハイブリッドカーは対象にならないんですね。

石井

そうなんです。

金額はどのくらいですか?

石井

電気自動車は最大42万円、プラグインハイブリッド自動車は最大22万円、燃料電気自動車の額は最大で210万5000円。

えー、そんなに!

石井

もちろん、これは上限額なので、たとえば、現行のミライの場合、車体価格約700万円に対して、補助額は117万3000円になります。

それでも大きいですよね。

石井

年度によって補助金制度は変わって、僕がテスラを買った2021年度は、新車購入と同時に再エネ100%電力を家に引くことで最大で80万円の補助金が出ました。これは環境省の補助金なんですが。

80万円でたらかなり助かります。

石井

ほかに自治体が独自に交付している補助金もあるので、車を買うときはチェックしてみるといいですよ。

エコカーは税金も優遇されていると聞きますが。

石井

これもCEVに該当する電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車などが対象で、自動車重量税が非課税になり、3年後の車検時にかかる自動車重量税も免税になります。

それはありがたい。

石井

また、東京都や愛知県のように自動車税を最大6年間(愛知県は5年間)免除する措置を取っている自治体もありますよ。

自分が住む自治体の税制も要チェックですね。

将来性を考えて買うならどれいい?

エコカーそれぞれに魅力があることがわかりましたが、ズバリ、石井さんはどれがオススメですか。

石井

予算を考えずに言うなら電気自動車かプラグインハイブリッドカーですね。補助金や税制優遇も受けられるので。

2タイプのどちら1つを選ぶなら?

石井

車との付き合い方によりますね。

付き合い方というと?

石井

運転が好きなら、電気自動車が断然オススメです。加速性のよさやカーブを曲がるときのしなやかさなど走行性は抜群。病みつきになる楽しさです。

そんなに楽しいんですか。

石井

どの電気自動車も発進時の加速はスポーツカーです。滑るようになめらかな加速は本当に心地が良いです。ただ、早すぎて怖いとか車酔いするとか、同乗者からのクレームには気をつけてください (笑)。

そんなに!運転好きには堪らないですね。

石井

気になるのは充電時間ですが、その時間も楽しめる人なら電気自動車は最適だと思います。

確かに、電気自動車のユーザーさんは「ドライブ途中の充電はいい休憩時間」と言う方が多いですね。

逆に、充電時間が惜しい人にはプラグインハイブリッドカーが向く?

石井

そうですね。電気自動車の走り心地も楽しめて、長距離走行など状況に応じてエンジン駆動に切り替えられるのは大きな利点だと思います。

ガソリンスタンドでパパッと給油できるほうがタイムロスは少ないですよね。

石井

たとえば、毎週500km以上の長距離を運転する人ならプラグインハイブリッドを選んだほうが安心感があると思いますね。電気とガソリン、どちらも使えるというのは気持ちの余裕にもなるので。

ハイブリッドカーも長距離運転ではノンストレスですが。

石井

走行もなめらかで運転はしやすいと思いますが、電気自動車のような病みつきになる加速性はないので運転好きには物足りないかもしれません。

でも、ガソリン車と同じ感覚で乗れるからとっつきやすいですよね。

石井

車種が豊富というのもメリットですよね。ライフスタイルに合う乗りたい車を選べます。

燃料電池自動車はどうでしょう。電気自動車に近い乗り心地で、航続距離も長いのが利点とのことですよね。

石井

水素ステーションの普及次第でしょう。

インフラの整備が先決ということですね。

石井

あと燃料費もかかるので、これが下がれば視野に入れやすくなりますね。現状は車種も少ないからもっと増えるといいなと思います。

将来性という観点で考えると、それぞれの評価はまた変わりますか?

石井

世界的な潮流としては電気自動車にシフトしている印象がありますね。たとえば、ドイツ車の全生産量のうち、すでに2割を電気自動車とプラグインハイブリッドが占めています。アメリカでは2030年までに新車販売台数の半分を電気自動車など電動車にするという政策も打ち出されています。

日本も同じ流れになるということですね。

石井

日本では2035年までにガソリン車の販売をゼロにするという目標が掲げられていますね。

電気自動車が主流の時代になると、価格やデザインの幅も広がりそうですね。

石井

特にデザインは大きく変ると思いますね。そもそも今の車の形はエンジンを積むことを前提につくられているんです。

エンジンって大きいですもんね。

石井

電気自動車の場合、そのエンジンがなく板状の電池パックが車体の下にあるだけ。だから、形はいくらでも自由にできるんです。

つまり、車らしくない車もこれから出てくる可能性がある?

石井

あくまで安全性が第一ですが、デザインのバリエーションはかなり増えると思いますね。

まん丸だったり、花の形をしていたり。そんな車が出てきたら楽しそうですね。

石井

エコだけではなく、自由度という点でも電気自動車は未来に近い車といえるかもしれないですね。

なんだかワクワクしてきますね。ありがとうございました。

まとめ

エコカーとひと口に言っても種類はいろいろ。それぞれのメリット・デメリットを知ったうえで、自分に合うものを選ぶことが大切だと実感しました。将来性で選ぶなら最有力は電気自動車。ガソリン車に比べて価格は高くなりがちですが、補助金や税制優遇も上手に使えば、楽しく快適で地球にやさしいエコカーライフを送ることができそうです。嬉しいことに、最近は車種も充実。どんな車種があるのかな?と気になった方は以下のページを覗いてみてください。

電気自動車 メーカー・車種一覧